LAPORAN PRAKTIKUM FARMASI FISIKA II

“KOEFISIEN

PARTISI”

Oleh

NAMA / NIM : Rinto Aditya / D1A141029

PARTNER

1.

NAMA/NIM : Icha Febrilia Utami / D1A140883

2.

NAMA/NIM : Noviya Nur Asyifah / D1A140915

3.

NAMA/NIM : Sri Rosmianti / D1A140916

LABORATORIUM

FISIKA JURUSAN FARMASI

FAKULTAS

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS

AL-GHIFARI

BANDUNG

2015

BAB

I

PRINSIP

DAN TUJUAN

1.1 Tujuan

Mengetahui PH terhadap koefisien partisi

yang bersifat asam lemah dalam campuran pelarut kloroform air.

1.2 Prinsip

Penentuan koefisien distribusi/koefisien

partisi dari asam borat dan asam benzoat berdasarkan pada perbandingan

kelarutan suatu zat dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur yakni dalam

minyak dan air.

BAB II

TEORI

2.1 Teori

Dasar

Koefisien

partisi lipida air suatu obat adalah perbandingan kadar obat dalam fase lipoid

dan fase air setelah mencapai kesetimbangan. Peranan koefisien partisi

obat-obat dalam bidang farmasi sangat penting. Teori-teori tentang absorbsi,

ekstraksi, dan kromatografi banyak terkait dengan teori koefisien partisi.

Kecepatan absorbsi obat sangat dipengaruhi oleh koefisien partisinya. Hal ini

disebabkan oleh komponen dinding usus yang sebagian besar terdiri dari lipida

akan sangat sukar dilakukan absorbsi. Obat-obat yang mudah larut dalam lipida

tersebut dengan sendirinya memiliki koefisien partisi lipida-air yang besar,

sebaliknya obat-obat yang sukar larut dalam lipida akan memiliki koefisien

partisi yang kecil.

Pada

umumnya obat-obat bersifat asam lemah atau basa lemah. Jika obat-obat tersebut

dilarutkan dalam air, sebagian akan terionisasi. Besarnya fraksi obat yang

terionkan tergantung pH larutannya. Obat-obat yang tidak terionkan (unionized)

lebih mudah larut dalam lipida, sebaliknya yang dalam bentuk ion kelarutannya

kecil atau bahkan praktis tidak larut, dengan demikian pengaruh pH terhadap

kecepatan absorbsi obat-obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah sangat

besar. Untuk menghitung fraksi obat-obat yang tidak terionkan dapat digunakan

persamaan Henderson – Hasselbach, yaitu :

o

Untuk

asam lemah

o

Untuk basa lemah

Ada

dua macam koefisien partisi:

a. Koefisien partisi sejati atau TPC (True

Partition Coefficient)

Untuk koefisien partisi ini pada percobaan harus memenuhi syarat

kondisi sebagai berikut:

o

Antara

kedua pelarut benar-benar tidak dapat campur satu sama lain.

o

Bahan

obatnya (solute) tidak mengalami asosiasi atau disosiasi.

o

Kadar

obatnya relatif kecil (<0,01 M).

o

Kelarutan

solute pada masing-masing pelarut kecil.

Jika semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka

berlaku persamaan :

Dengan :

C1 = kadar obat dalam

fase lipoid

C2

= kadar obat dalam ase air

b. Koefisien partisi semu atau APC (Apparent

Partition Coefficient)

Apabila persyaratan TPC tidak dapat dipenuhi,

maka hasilnya adalah koefisien partisi semu. Dalam biofarmasetika dan pada

berbagai tujuan yang lain, umumnya memiliki kondisi non ideal

dan tidak disertai koreksinya, sehingga

hasilnya adalah koefisien partisi semu. Biasanya sebagai fase lipoid adalah

oktanol, kloroform, sikloheksan, isopropil miristat, dan lain-lain. Fase air

yang biasanya digunakan adalah larutan dapar. Pada keadaan ini berlaku

persamaan:

Dengan :

C20 = Kadar obat salam fase air mula-mula.

C2’ = Kadar obat dalam fase air setelah mencapai

kesetimbangan.

a = Volume fase air.

b = Volume fase lipoid.

(Anonim, 2012)

Adanya

pemahaman tentang koefisien partisi dan pengaruh pH pada koefisien partisi akan

bermanfaat dalam hubungannya dengan ekstraksi dan kromatografi obat. Secara

sederhana koefisien partisi suatu senyawa (P) dapat ditentukan dengan :

Dengan :

Co = Konsentrasi senyawa pada fase organik.

Cw = Konsentrasi senyawa dalam air.

Semakin

besar nilai P maka semakin banyak senyawa dalam pelarut organik. Nilai P suatu

senyawa tergantung pada pelarut organik tertentu yang digunakan untuk melakukan

pengukuran. Beberapa pengukuran koefisien partisi dilakukan dengan menggunakan

partisi air dan n-oktanol. (Ghalib, 2007)

Hukum

distribusi atau partisi. Cukup diketahui bahwa zat-zat tertentu lebih mudah

larut dalam pelarut-pelarut tertentu dibanding dengan pelarut-pelarut yang

lain. Jadi iod jauh lebih dapat larut dalam karbon disulfida, kloroform, atau

karbon tetraklorida daripada dalam air. Lagi pula, bila cairan-cairan tertentu

seperti karbon disulfida dan air, dan juga eter dan air, dikocok bersama-sama

dalam suatu bejana dan campuran kemudian dibiarkan, maka kedua cairan akan

memisah menjadi dua lapisan. Cairan semacam itu dikatakan sebagai tak dapat

campur (karbon disulfida dan air) atau setengah campur (eter dan air),

bergantung pada apakah satu kedalam yang lain hampir tak dapat larut atau

setengah dapat larut.

Jika iod

dikocok bersama suatu campuran karbon disulfida dan air serta kemudian

didiamkan, iod akan dijumpai terbagi dalam kedua pelarut itu. Suatu keadaan

kesetimbangan terjadi antara larutan iod dalam karbon disulfida dan larutan iod

dalam air. Ternyata bila banyaknya iod diubah-ubah. (Vogel, 1985)

BAB III

PROSEDUR PERCOBAAN

3.1 Alat dan Bahan

a. Alat

o

Tabung reaksi

o

Pipet

o

Pengukur PH

o

Inkubator

o

Batang pengaduk

o

Gelas kimia

b. Bahan

o

Asam salisilat

o

Natrium hidroksida

o

Kloroform p.a

3.2 Cara Kerja

a. Tahap 1

b. Tahap 2

c. Tahap

3

Tentukan kadar

salisilat dalam fase air dan kloroform pada menit ke 0; 15; 30; 45; dan 60.

d. Tahap

4

Buat kurva hubungan

antara as.Benzoat dan air dengan kloroform.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

atau data pengamatan

a. Fase

kloroform

|

Kloroform

|

|||

|

t (waktu)

|

V. awal

|

V. akhir

|

V, terpakai

|

|

0

menit

|

0 Ml

|

3 mL

|

3 mL

|

|

15

menit

|

4 mL

|

8 mL

|

4 mL

|

|

30

menit

|

15 mL

|

19 mL

|

4 mL

|

|

45

menit

|

19 mL

|

21 mL

|

2 mL

|

|

60

menit

|

23 mL

|

28 mL

|

5 mL

|

|

Volume rata-rata

|

3.6 mL

|

||

b. Fase

air

|

Air yang mengandung asam benzoate

|

|||

|

t (waktu)

|

V. awal

|

V. akhir

|

V, terpakai

|

|

0

menit

|

3

mL

|

4

mL

|

1

mL

|

|

15

menit

|

8

mL

|

12

mL

|

4

mL

|

|

30

menit

|

12

mL

|

15

mL

|

3

mL

|

|

45

menit

|

21

mL

|

23

mL

|

2

mL

|

|

60

menit

|

28

mL

|

30

mL

|

2

mL

|

|

Volume

rata-rata

|

2.4

mL

|

||

4.2 Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh pH terhadap koefisien partisi obat yang bersifat asam lemah dalam

campuran pelarut kloroform-air. Pengertian koefisien partisi lipida air suatu

obat adalah perbandingan kadar obat dalam fase lipoid dan fase air setelah

tercapai kesetimbangan. Dalam bidang farmasi, peranan koefisien partisi

obat-obat juga sangat penting.

Toeri-teori tenteng absorbsi, ekstraksi, dan kromatografi juga banyak terkait

dengan teori koefisien partisi (Anonim, 2012).

Pada percobaan ini digunakan fase air

berupa larutan dapar asam salisilat, dan yang berfungsi sebagai fase lipoidnya

adalah kloroform. Koefisien partisi sangat mempengaruhi kecepatan absorbsi

obat. Hal ini disebabkan karena kemampuan dinding usus yang sebagian besar

terdiri dari lipid akan sangat sukar dilakukan absorbsi. Semakin besar

koefisien suatu obat, maka semakin cepat pula obat tersebut terabsorbsi, atau

dapat pula dikatakan jika obat mudah larut dalam lipid berarti koefisien

partisi lipid-airnya besar.

Untuk obat-obat yang bersifat asam lemah

atau basa lemah, jika dilarutkan dalam air maka separuh dari itu akan

terionisasi. Banyaknya fraksi obat yang

terion tergantung pada pH larutannya. Untuk obat asam lemah apabila pH

makin besar, maka fase yang terionisasi juga makin banyak. Pada pH yang tinggi,

obat akan mengalami peristiwa penggaraman dimana garam tersebut oleh air akan

terurai menjadi bentuk-bentuk ionnya. Hal tersebut dapat terjadi pada asam salisilat,

karena asam salisilat termasuk asam lemah. Maka jika pH semakin tinggi, asam

salisilat akan terionkan, dan dalam fase lipoid akan tidak larut, tetapi pada

fase air akan larut (menunjukkan bahwa pada pH yang tinggi, kadar asam

salisilat dalam air tinggi dan dalam fase lipoid rendah).

Dalam praktikum ini digunakan larutan

dapar asam salisilat dengan pH yang berbeda-beda yaitu 5, masing-masing tabung

sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam 5 tabung. Digunakan larutan dapar

bertujuan agar dapat mempertahankan harga pH larutan.

Selanjutnya, pada tiap tabung yang sudah

terisi larutan dapar, ditambahkan 10 ml kloroform. Lalu akan terjadi dua

lapisan atau dua fase zat cair yang tidak bercampur. Lapisan kloroform berada

dibagian bawah, karena berat jenisnya lebih besar dibandingkan dengan berat

jenis air pada larutan dapar. Selain itu karena adanya perbedaan sifat dari

kedua fase tersebut dimana kloroform

bersifat non polar sedangkan dapar salisilat bersifat polar sesuai teori

”like dissolve like” yaitu larutan yang bersifat sama akan saling bercampur

atau saling melarutkan.

Selanjutnya kelima tabung tersebut diinkubasi

selama 60 menit pada suhu 37  menggunakan alat inkubator. Tujuan

dilakukannya inkubasi adalah agar larutan menjadi setimbang, dimana dalam suatu

reaksi kimia kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri.

Dapat dikatakan pula jika pada temperatur, tekanan dan konsentrasi tertentu

maka reaksi tersebut energinya sama antara produk dan reaktan, sehingga

hubungan konsentrasi dan hasil reaksi tetap. Sedangkan suhu yang digunakan 37

menggunakan alat inkubator. Tujuan

dilakukannya inkubasi adalah agar larutan menjadi setimbang, dimana dalam suatu

reaksi kimia kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri.

Dapat dikatakan pula jika pada temperatur, tekanan dan konsentrasi tertentu

maka reaksi tersebut energinya sama antara produk dan reaktan, sehingga

hubungan konsentrasi dan hasil reaksi tetap. Sedangkan suhu yang digunakan 37 adalah untuk menyesuaikan keadaan agar sesuai

dengan suhu tubuh, karena setelah obat diminum akan mengalami fase farmasetik,

farmakokinetik (ADME) dan fase farmakodinamik. Penggunaan kloroform sebagai fase

lipoid karena kloroform memiliki sifat yang mirip dengan lipid yang ada dalam

tubuh.

adalah untuk menyesuaikan keadaan agar sesuai

dengan suhu tubuh, karena setelah obat diminum akan mengalami fase farmasetik,

farmakokinetik (ADME) dan fase farmakodinamik. Penggunaan kloroform sebagai fase

lipoid karena kloroform memiliki sifat yang mirip dengan lipid yang ada dalam

tubuh.

Selanjutnya dilakukan titrasi dengan 10

mL NaOH 0,01 M + 90 mL air, yang pada kedua larutan baik pada air yang

mengandung asam benzoate atau kloroform keduanya di tambahkan 3 tetes

fenolftalein sebagai indikatornya. Pada air yang mengandung asam benzoate

didapatkan volume rata-ratanya yaitu 2,4 mL sedangkan untuk kloroform didapat

volume rata-ratanya yaitu 3,6 mL.

BAB V

KESIMPULAN

Ø Larutan

dapar salisilat berperan sebagai fase air.

Ø Kloroform

berperan sebagai fase lipoid.

Ø Untuk

titrasi air yang mengandung asam benzoate, waktu penyaringan fase tidak

mempengaruhi volume titrasi.

Ø Untuk

titrasi kloroform, waktu penyaringan fase mempengaruhi volume titrasi, semakin

lama waktu penyaringan maka semakin banyak pula volume titrasi yang terpakai.

LAMPIRAN

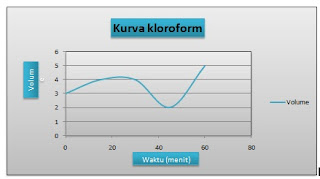

a. Kurva

Ø Air

yang mengandung asam benzoate

Ø Kloroform

b. Gambar

(hasil titrasi)

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2012. Kumpulan Modul Praktikum Kimia Fisika. Surakarta : UMS.

Gandjar, Ibnu Ghalib, dkk. 2007. Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Vogel. 1985. Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan

Semimikro. Jakarta : PT. Kalman Media Pustaka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar